Was waren Ihre Träume und Hoffnungen in den achtziger Jahren? Wie sahen Sie die Gesellschaft der DDR zu dieser Zeit?

Zuerst wie sah und sehe ich die DDR-Gesellschaft in dieser Zeit:

1980 war ich Absolvent und Berufsanfänger für Evangelische Jugendarbeit und Religionspädagogik an der Thomaskirche in Leipzig. Naturwissenschaften durfte ich nicht studieren, aber das ist eine andere Geschichte. Zu Beginn der 80er Jahre ergraute die DDR schneller als in den 70ern. Der schwache „Honecker-Aufschwung“ verblasste zusehends. Die Biermannkrise 1976 hatte die kritische Intelligenz verunsichert und kann in Verbindung mit dem KSZE-Prozess als Start der Ausreisebewegung in den Westen angesehen werden. Die in den 70er Jahren erhoffte Lockerung der SED-Hegemonie erwies sich als falsch. Das atomare wie konventionelle Wettrüsten im Ost-West-Konflikt war beängstigend, wurde als paradox empfunden und verschlang Ressourcen. Ost- wie Westdeutschland waren Kampffelder für Panzer in Größenordnungen. Die SED reagierte mit einer verordneten Militarisierung des zivilen Lebens, z.B. durch das Fach Wehrkunde in den Schulen. Bei Weitem nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber die kritischen, freien und sensiblen Geister begannen sich unabhängig auszutauschen und zu vernetzen. An der Schwelle zu den 80er Jahren wurde mehr und mehr die unkontrollierte Öffentlichkeit gesucht, und es wurden partei- und staatsunabhängige Gesellschaftsansätze diskutiert. Die Evangelischen Kirchen und ein Teil der Gemeinden mit ihren Räumen und mit Logistik unterstützten diese Bestrebungen. Dabei ging es bis 1985 nicht primär um Opposition als vielmehr Eigenständigkeit und Nichtvereinnahmung der Persönlichkeit durch eine Monopol-Partei. Es ging um Emanzipation und gegen Bevormundung. Gegenöffentlichkeit war ein wichtiges Stichwort. Die SED-Medien wurden durch Westmedien unterlaufen und demaskiert. Aufgeweckte Bürger*innen wollten sich nicht mehr für dumm verkaufen lassen. Die staatliche Desinformationspolitik griff die Würde der Menschen an. Mehr Gerechtigkeit in der DDR war ein Ziel und weniger staatliche Willkür. Planbare Reisefreiheit war wichtiger als mehr Wohlstand.

Im Herbst 1980 begannen die jährlichen „Friedensdekaden“ der protestantischen Kirche unter dem Motto „Schwerter zu Pflugschafen“. Politische und sozialethische Themen wurden – was auch für die Kirchen in dieser Breite neu war – zehn Tage intensiv besungen und diskutiert. Vor allem die Jugend wollte ernst genommen werden, stellte die verschwiegenen Fragen. Sie wollte Flow statt Stau. Für mich waren in den frühen 80er Jahren Impulse der Theologie der Befreiung aus Lateinamerika inspirierend. Diese antihierarchische und unorthodoxe Bibel-Betrachtung mit marxistischen Anlehnungen motivierte gegenüber dem verknöcherten Parteistaat wie gegen überalterte Kirchenstrukturen. Die Theologie der Befreiung setzte auch auf einen Schwung, der aus den unverbrauchten Kräften, der durch Kommunikation und Kampf befreiten und mündigen Armen kommen sollte. So die Annahme und viel Projektion. Basisgruppe war ein weiteres wichtiges Stichwort. Ebenso ökumenische bzw. internationale Solidarität. Kontemplation und Aktion.

In der DDR entstanden als Kennzeichen der 80er Jahre die verschiedensten Basis- oder Initiativgruppen zu Friedens-, Umwelt- oder Dritte-Welt-Fragen, aber auch unabhängige Frauengruppen oder Zusammenschlüsse für Menschenrechte. In den Gruppen wurde eine von der DDR-Alltagsgesellschaft verschiedene, freiere Umgangs- und Gesprächskultur gelebt.

Freilich die Zirkel waren nicht zahlreich. 100 bis 250 übers ganze Land verteilt, vielleicht. Aber wer suchte und wollte, konnte sie spätestens ab 1985/86 finden.

Was waren nun meine Hoffnungen damals? Das zu formulieren fällt mir schwerer als die zurückliegende Zeit zu skizzieren. Ich wollte mit der Arbeit in Kirche und Gesellschaft und aus der Kirche heraus ehrliche Kommunikation ermöglichen, um diesen Stau und die Unterdrückung von Meinungen und Persönlichkeiten zu überwinden. Das schloss Kommunikation zu religiösen Fragen und zu Gott bewusst mit ein. Religion war (in meinen Kreisen) nicht mehr „Opium fürs Volk“, diese Funktion hatte die Partei übernommen, sondern Übungsgelände für Emanzipation und Mündigkeit und sie weitete die Enge der DDR und schuf angstfreie Räume. Die kirchliche Tradition bot in der Spätphase der DDR adaptierbare und ausnutzbare Formen und Inhalte zur Demokratisierung der Gesellschaft.

Eine Hoffnung war: mit etwas Zivilcourage die eigene Würde durch Eigensinn und Unabhängigkeit zu entwickeln und erhalten zu können und Lockerung in der DDR-Gesellschaft mitzubewirken. Die Verkorkstheit der DDR und ihr Diktaturstatus zeigte sich auch darin, dass für kleine Eingaben an der Schule oder sachliche Rückfragen bei Behörden oftmals Zivilcourage und Risikobereitschaft benötigt wurden. Die Hoffnung lag für mich damals im mündigen Bürger und der mündigen Bürgerin sowie in ihren vitalen Lebensformen und nicht im System des Parteisozialismus. Allerdings auch nicht im „goldenen“ Westen.

Welche Reformbewegungen oder Gruppierungen gab es in den Jahren vor der Wende in der Kirche?

Frühe Reformbewegungen bzw. Orte des unabhängigen Austausches vor 1970 waren u.a. die Aktion Sühnezeichen, die 1958 von Präses Dr. Lothar Kreyssig mit dem Ziel einer neuen versöhnenden Kommunikation vor allem mit den osteuropäischen Völkern, die besonders unter den deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges zu leiden hatten, gegründet wurde. Oder die Gruppierungen der Bausoldaten in der DDR, die waffenlosen Armeedienst als pazifistischen Kompromiss ab 1965 leisteten. Auch die christlichen Studentengemeinden an Hochschulstandorten sind als Orte des unabhängigen Diskurses zu nennen. Erwähnt werden muss auch das Synodal-Prinzip der protestantischen Kirchen, d.h. das demokratische Wahl- und Delegiertenprinzip. Auf den Synoden wurden mitunter offene Worte zur gesellschaftlichen Lage in der DDR gesprochen. In den 80er Jahren kamen dann die erwähnten Basis- und Initiativgruppen dazu. In besonderer Weise „Frieden konkret“ als Dachverband dieser sich ab 1985/86 stärker als Opposition verstehenden Gruppen. Wichtig war auch die „Kirche von unten“ (kvu), ein Zusammenschluss hierarchiekritischer kirchlicher Mitarbeiter. Für die Zusammenführung der programmatischen Arbeit war die Ökumenische Versammlung (ÖV) für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung von großer Bedeutung. Sie arbeitete unter der Bezeichnung „Konziliarer Prozess“ von 1987 bis 1989. Ihr Motto war „Eine Hoffnung lernt gehen – geh mit!“

Wie haben Sie diese selbst erlebt, und (wie) waren Sie selbst involviert?

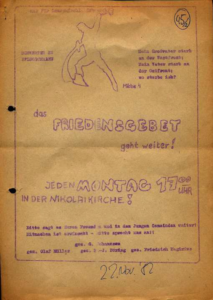

Neben den Friedensdekaden sind vor allem die Friedens- und Montagsgebete an der Nikolaikirche in Leipzig zu erwähnen. Ich habe die Friedensgebete mitgegründet, mit etabliert und bis 1985 begleitet. Von 1985 bis 1988 war ich Mitglied im Fortsetzungs- und Leitungsausschuss von „Frieden konkret“. Berater der Ökumenischen Versammlung war ich von 1987 bis 1989 und als Geschäftsführer des ökumenischen und entwicklungspolitischen Netzwerkes INKOTA (INformation, KOordination, TAgungen zu Problemen der Zwei-Dritte-Welt) in Berlin arbeitete ich von 1986 bis 1994.

In welcher Form hatte die Reformbewegung Einfluss auf Ihre Arbeit nach 1989, und wie beeinflusst diese Ihre Arbeit oder Engagement noch heute?

Emanzipatorische und kommunikative Prozesse zu fördern und gegen Starre bzw. unproduktive Hierarchien anzukämpfen ist und bleibt mir wichtig. Die glückliche Machtlosigkeit in der DDR zwischen dem 9. Oktober 1989, dem „Tag der Entscheidung“ in Leipzig, mit der ersten großen Montagsdemonstration im Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche und der Volkskammerwahl am 18. März 1990 hat gezeigt, dass über Runde Tische als Krisenmöbel im Großen wie im Kleinen Kreativität und Lösungskompetenz bei vielen Menschen schnell wachgerufen und aktiviert werden können. Diese Zeit ist nicht zu idealisieren, aber als positiver Fakt wahrzunehmen und festzuhalten. Die Folgemonate und Jahre nach der Friedlichen Revolution haben aber auch gezeigt, dass die ökonomischen Interessen und Notwendigkeiten stärker als kommunikative Ziele sind bzw. diese überlagern. Erst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral, sagt Berthold Brecht etwa grob und schön klar.

Trotzdem: kleine partizipative Dialoge und Diskursformen wie temporäre Runde Tische, Stadt- oder Ortsteilarbeit oder Anlass-Debatten können die etablierten und mühsamen repräsentativen Demokratieformen ergänzen und ihnen Beine machen. Zu diesen „kleinen“ Formen sollten sich immer wieder Formen der Zivilcourage und des bürgerlichen Ungehorsams gesellen. Seit 1989 haben wir nicht nur in der Klima- und Umweltfrage, sondern auch 30 wichtige Jahre für den Überlebensschutz in unserer Bios- wie Anthroposphäre verloren.

Welche Zusammenhänge sehen Sie zwischen den damaligen Aufbruchsbewegungen und den heutigen?

Ich will hier primär zwei Zusammenhänge nennen:

Zum einen die Gemeinsamkeit Jugendprotest: Wie bei den Protesten der jungen Leute aus den DDR-Kirchen 1980 oder 1982, die mit ihren Jackenaufnähern „Schwert zu Pflugscharen“ ihre Zukunftsangst wegen des Atom-Wettrüstens öffentlich sichtbar zum Ausdruck brachten, gehen heute hunderttausende Schülerinnen und Schüler weltweit mit Friday for Future auf die Straße und fordern ihre Zukunft gegenüber den erstarrten Politikerentscheidungen ein. Die Parallelen sind verblüffend und logisch zugleich. Freilich gesellschaftliche Fehlentwicklungen wie die damalige Atomwaffen-Aufrüstung lassen sich leichter und schneller – quasi per Vertrag – beheben als die Co²-Belastungen, die durch unsere verbreiteten und fossilen Lebensstile der Natur zugefügt werden und die unsere Produktions- wie Individualkulturen prägen.

Zum anderen die Verschiedenheit im Zukunftsversprechen:

Die heutige Situation ist – in meinen Augen – von der Aufbruchssituation 1989 in Ostdeutschland deutlich verschieden. Es gab am Ende der DDR in der Mehrheitsbevölkerung ein attraktives Zukunftsversprechen: Die „Blühenden Landschaften“. Es gibt gegenwärtig – 2019 – kein breit akzeptiertes „Zukunftsversprechen“. Es gibt nur Krisen. Es fehlt ein zukunftstaugliches Übergangs- und Nachfolgemodell für die verbreitete Kapitalismus- und Konsumgesellschaft. Eine Sog-, Trend- oder Wechselsituation hin zu optimistischen und weltoffenen Zielen ist nicht in Sicht.

Man kann für diesen Rückblick die neu gegründete DDR neben ihrem Charakter als Unrechtsstaat auch als ein Zukunftsversprechen interpretieren, welche nach dem Ende des mörderischen Zweiten Weltkrieges den Menschen in der DDR einen „leichten“ Neuanfang anpries. Angesagt war ein Gesellschaftsentwurf auf „wissenschaftlicher“ Grundlage im Leicht-Lauf des prognostizierten marxistischen Weltprogress. Sieger der Geschichte und des Fortschritts dieses Versprechen funktioniert ab 1980 nicht mehr gut, wirkte aber indirekt weiter.

1989/1990 gab es nach der Friedlichen Revolution und dem Ende der DDR dann durch die Bundesrepublik ein neues Versprechen für die ehemalige DDR-Bürger und Bürgerinnen bzw. die neuen Bundesländer, das Versprechen der „Blühenden Landschaften“. Ein ökonomisch realeres und national wie europäisch gefärbtes Versprechen. Es kam wie das „Sozialismusversprechen“ von außen und setzte auf externe Effekte. Den „Blühenden Landschaften“ wurde auch aus der Tiefe der Sozialismus-Enttäuschung gern geglaubt. Das „leichtgläubige Muster“ war schnell im Umlauf.

Heute, nach 30 Jahren, ist die Enttäuschung über die Ergebnisse des „zweiten“, brühenden Zukunftsversprechens vielerorts groß. Ungerechtigkeiten im eigenen Land werden stärker empfunden als früher. Hinzu kommen die „plötzlich“ offenkundigen Folgen des Klimawandels, die in den individuellen Alltag eingreifen und stärker ängstigen als noch vor kurzem angenommen und beschrieben.

Ich sehe einen gewissen Zusammenhang zwischen 1989 und 2019. Zwei Zukunftsversprechen, an die geglaubt wurde, sind aufgebracht. Nach zwei unerfüllten Realutopien fehlt es nun an breit akzeptierten und tragfähigen Zukunftsentwürfen. Das lähmt die Gegenwart stark. Die einen suchen und verherrlichen rückwärtsgewandte und reaktionäre Vorstellungen vom getrennten Zusammenleben. Andere suchen die Zukunft in kleinteiligen Kommastellendebatten bei Co²-Reduktionszielen. Manche reagieren mit Wut. Andere mit vermehrtem Wohlstand und gesteigertem Konsum als letzter Party. Etliche diskutieren Lebensstilfragen und suchen die Weltverantwortung im Alltag.

Solang die großen Zukunftsversprechen fehlen und nicht überzeugen, kann man den kleinen trauen und sie selber formulieren. Das Große im Kleinen vorbereiten. Freiräume für die eigene Würde schaffen und für Unabhängigkeit, Zivilcourage und Anstand. Der Dialog, wie es die einen bezeichnen, und der Kampf, wie es die anderen vorhersagen, um eine tragfähige Zukunft, beginnt gerade erst.

Warum finden Sie es wichtig, auch heute noch über die DDR zu reden?

Weil die Zeit in der DDR ein Teil meiner Lebenszeit war.

Because the time in the GDR is part of my life.

Hans-Joachim Döring, Dr. phil., wurde 1954 geboren. Er ist Religionspädagoge und arbeitete von 1980 bis 1986 als Jugenddiakon an der Thomaskirche in Leipzig. Seit 1982 war er Mitinitiator der Montagsgebete in der Nikolaikirche Leipzig. Von 1987 bis 1996 war er Geschäftsführer des ökumenischen Netzwerkes INKOTA beim Bund der Ev. Kirchen (BEK) in der DDR und von 1988/89 Berater der Ökumenischen Versammlung. Von 1997 bis 2004 war er Mitarbeiter am Kirchlichen Forschungsheim (KFH) Lutherstadt Wittenberg. Von 1996 bis 1998 arbeitete er in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Seit 2004 ist er Beauftragter für Umweltfragen und den Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). 2009 gründete er das Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum der EKM in Magdeburg.